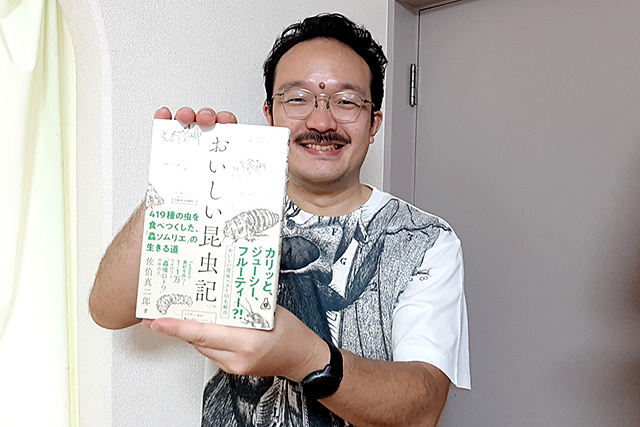

蟲ソムリエとして活躍中の佐伯真二郎さんの本 「おいしい昆虫記」が発売された日(発売日は諸説あり)、その記念としてという訳でもないんだけど、「昆虫と野草を食べる会」がこっそりと開催された。

佐伯さんについてはこちらのインタビューを読んでね。

川原で蟲と野草をとって食べる会

今回の趣旨は「虫がいるところには草が生えているよね。草が生えているところには虫がいるよね。どっちも楽しめたらお得だよね」ということで、昆虫食の専門家である佐伯さんと、野草愛好家である365日野草生活ののんさんで、同じフィールドで遊びつつ情報交換をしましょうという会である。

個人的には佐伯さんから聞いていた「ラオスの人は日々の生活の中に昆虫食をナチュラルに取り入れている」という生活スタイル、それの野草版に近いことを日本で実践しているのんさんの生活を体感してみたいところ。

ということで、某川原にて虫と草を観察・捕獲しつつウロウロする。

モンスターボール型虫かごを持ってきた佐伯さん。

果たして「食材ゲットだぜ!」となるか。

野草をとる

まずは草系ポケモンから。

※実際は同時進行で各自が好き勝手に集めています。

新芽は赤いアカメガシワ。

エノキの実。のんさんから5回くらい「エノキの実って食べられるんですよ!」と聞いていた憧れの食べ物。

大きな種のまわりに薄く干し柿みたいな果肉が塗られているみたいな食べ物。ぜんぜんお腹に溜まらないけれど、ほんのりと甘い。駄菓子的な果実。

お、クルミだ。

食べられるようにするまでが大変だけど嬉しい食材。

クズの花。

ファンタグレープみたいな良い香り。

「天婦羅にするとおいしいんですよ。アリとか虫がついているかもしれないけれど大丈夫ですか?」と佐伯さんに確認するのんさん。

なかなかの愚問にみんな爆笑。

たぶんイヌキクイモ。イモはあまり大きくならないとか。

触ると被れる人もいるという草。

何でも食べられるという訳ではない。

オオブタクサという外来種。花粉症の原因となる草の一つ。

その周りはブタクサと間違えられるセイタカアワダチソウ。

アレチウリがここの川原もすごかった。クズと縄張り争いしている。

アリ? クモ? アリグモ?

ヘビイチゴ? ヤブヘビイチゴ? ヤブかな。

夏は柔らかい野草が少ない時期。

ツユクサも時季的に硬いかも。

珍しい白いツユクサ。

珍しいツユクサを撮影するのんさん、バッタを追いかける佐伯さん。

同じ場所にいても、見えているもの、興味の対象がまったく違うのだ。

みんなちがって、みんないい。

蟲をとる

続いて蟲ポケモンのコーナーです。

川原で虫取りなんて久しぶりだけど、食用として採ると達成感があるね。

単純に食材を集めていく行為が、すごく楽しかった。

イナゴ。これは食べたことも多いですね。

クビキリギスだそうです。怖い名前だな。

このタイプのバッタは種類が多くて区別がつかないよ。

花に潜っているハナムグリ。

マメコガネ。食材としては小さいけれど試してみましょうか。

暑さでばてているアオドウガネかな。

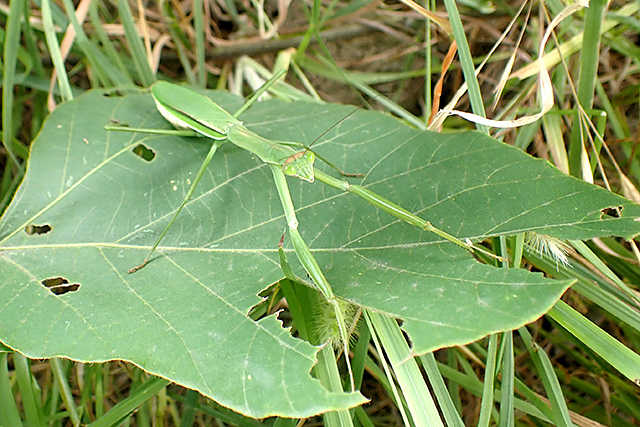

かまきりかっこいい。今でも見つけるとテンションあがる。

蝶・蛾の成虫は喉越しが悪いという話なのでパス。

飛んで逃げるカメムシ。

カメムシは何種類かとったけれど、この日は情報量が多すぎたので、食べ比べはまたこんど。

アカメガシワを紹介するのんさん。

「これ、よくみますよね!食べられるんですか!」と佐伯さん。

コガネムシの名前を教える佐伯さん。

「野草探しているとよくみるけれど、同定ができないんですよ」とのんさん。

のんさんは野草の人、佐伯さんは蟲(昆虫だけでなくクモなどの小さな生物を含む)の人。知識の守備範囲がまったく違うが、その深さは似たところがあるからこその会話が生まれていく。

クライマックスはサクラケムシことモンクロシャチホコ。

刺さない毛虫だけどなかなかのヴィジュアル。

桜(桜餅)の香りがするということで、採取系昆虫食界隈ではアイドル的存在。私は食べたことが無いので嬉しい。

坊主にされたサクラの葉っぱ。

そのあたりをチェックするといるそうです。

いた!テンションあがる!

すごいいた!きもい!

でも嬉しそうな佐伯さん。

こんな見た目だけれど刺さないそうです。

ひとによっては心と胃がチクチクしますけど。

※もちろん毒のある毛虫も多いので、やたらに触らないでください。近づくだけで毒針がとんでくるような毛虫もいます。

野草と蟲の試食会

佐伯さん宅に移動して試食会。

まずは野草から。

「揚げ物に逃げるな!」という格言もありますが、今回はシンプルに天婦羅で。

よく洗って、衣をつけて、揚げるだけ。

ヨモギ、ツユクサ、アキノノゲシ、クズの新芽と花。

クズの花、揚げると赤に近い藤色からラベンダーみたいな青が強い色に変わって綺麗。

味が似てしまいがちな天婦羅だけれど、ある程度食べ慣れるとその味の違いが楽しめる。今日のクズはあえて皮つきだったけれど、そんなにイガイガしなかった。虫の足に比べれば楽勝だ。

「アキノノゲシ、抹茶塩で食べているみたい!ヨモギはやっぱり安定の味。食べられている理由がわかる」と佐伯さん。

「クズの花天はハチミツとかで甘くして食べてもおいしいですよ」とのんさん。

のんさんが持参したシロザのキッシュ。

昔のホウレンソウで作ったみたいな味の濃さが好評だった。

続いては蟲のターンです。

まずは佐伯さんが家で養殖しているトノサマバッタと、夏にとって茹でて冷凍しておいたセミのアヒージョ。オシャレですね。

まずはトノサマバッタの下茹で。揚げる場合も、だいたい下茹でするそうです。

ミックスナッツを加えて、オリーブオイルと市販のアヒージョスパイスで5分煮こむ。

仕上げにイノコヅチをちぎって加えた。

揚げるとパリッとする野草。

とてもおいしい。

文法としては川で釣ってきたテナガエビのアヒージョとかと一緒である。前にテレビの企画でジャニーズ事務所の某アイドルに食べさせたことあるな。

ただし味はエビではない。食感やイメージは似ているけどね。

当たり前だけどセミはセミの味、トノサマバッタはトノサマバッタの味。

紹介の仕方としては「エビみたいでおいしいよ」ではなく、「エビと同じくらいおいしいよ」が正解なのかも。

続いては下茹でしたトノサマバッタを唐揚げにして、サラダにトッピング。

おしゃれ。

養殖トノサマバッタ、クセがなくておいしい。イナゴよりもおいしいかも。さすが殿様。

こうして佐伯さんが自宅で何代も飼育し続けているトノサマバッタを食べてみると、昆虫を養殖して食材として流通させようとする人がいるのもわかる。珍味枠ではなく、ちょっと変わった食材の一つ。

ドリトスが加わることで、この皿の中で一番硬い食感がドリトスとなり、揚げたトノサマバッタの硬さが気にならなくなり、素直に味を楽しむことができる。

ドリトスがないと、一番硬い食材が虫となり不安を感じるが、それより硬いけど食材として認識しているドリトスが入ることで、昆虫の硬さが不安材料じゃなくなるのだ。これはフェモラータオオモモブトハムシをクラッカーと一緒に食べると、皮の硬さが気にならなくなるのと一緒だろう。

トノサマバッタは素揚げしたサラダがおいしくて、セミはアヒージョがおいしかった。

「この違いは適正な加熱温度の違いです」と佐伯さん。

ちょっと固いバッタは高温で素揚げした方がパリっとなって好ましい歯ごたえとなるが、温度が低いアヒージョだと硬さが気になる。

逆にムッチリしたセミの幼虫は比較的低温のアヒージョで十分であり、高温だと中身の魅力が飛んでしまうのだ。

どんな食材もそうだが、その魅力を引き出せるかは調理方法次第なのだ。

アヒージョのオイルを使ったカプレーゼは、蟲を選んで皿にとるくらい、普通の食材、いや好ましい食材に思えてきた。

川原でとってきた蟲を下茹でして素揚げにする。

野草の天婦羅と同じで、その個性は見えづらくなるけれど、癖は抜ける調理法。

普段は下茹での段階で味見をするそうです。

素揚げの宝石箱やー!

なかなかすごいけれど、自分がとってきたという思い入れ、そしてトノサマバッタとセミがおいしかったという成功体験から、ちょっと食べてみるかという気になる。すごく合理的で贅沢なワークショップだ。

やはりよく食べられているイナゴなどは食べやすく、雑食性のバッタや甲虫類は独特の苦みがあるなど、揚げ物とはいえ味の違いは感じられた。

寿司の白身魚と一緒で、蟲も食べ慣れることで、もっと楽しめるんだろうな。

苦味がちょっとあり、ピーナッツというか南京豆の皮っぽさがあるコガネグモ。

ハナムグリは後味にレバー感がある。

アオドウガネの方が臭みが強いかな。見た目の宝石っぽさは最高だけど。

食べるには小さすぎるマメコガネだが、食感が強いので小さいからこそバランスがいい。何かと混ぜるとアクセントになりそうだ。悪戦苦闘になるかもだが。大福に入れて豆大福とか。

憧れだったバッタ生チョコ、黒糖を使ったみたいなコクがうまい。後味は確かにバッタだけど嫌な感じではない。私がもうマヒしているかもしれないが。

ラオスの人が「バッタの味を生かし切れていない」というのもわかるけど。

「僕がこうやって蟲を試食するのは、養殖に適した種類や調理法を探すためなんです」と佐伯さん。そう、私のような自己満足のためではないのだ。

天然物は個体差があるし、自然に左右されるし、流通に乗せようとするには課題が多い。ラオスのような自家消費、あるいは近隣での消費向けの食文化であり、それはそれで魅力だけれど、自然に恵まれた生活ありきですね。

試食後に意見交換

「昆虫は野草よりも食べられる種類が多いんじゃないかな」と佐伯さん。

「野草も食べようと思えばだいたい食べられるけれど、食べる意味があるものは少ないんです」とのんさん。

「昆虫食は罰ゲーム的な扱い(ゲテモノや苦いお茶とかと同じ扱い)が今もあるので、『すごくまずいっていう虫はそんなにないです!だいたいおいしい!』っていいます」と佐伯さん。

「野草は野菜と比べられるので、『おいしい野草はそんなにないです!野菜っておいしいじゃないですか!』と期待値を下げることが多いです」というのんさん。

伝わるだろうか、このスタンスの違い。野草食と昆虫食は似ている(?)ジャンルだけれど、そこには比較対象の違いがあるようだ。なるほどー。

畑や田んぼで農作業をしながら、あるいは近所を散歩しながら、身の回りにいる虫や野草を必要な分だけとって、日々の食事に並べるというラオス的スタイルの一端を体験できた気がする。

実際にやってみるとそんなに変なことではないけれど、それを毎日やろうとすると難しいのは、自然との距離と自然の中にいる時間の違いかな。

蟲も野草も、特に道具が要らず、自分の行動範囲で季節の食材をとることができるのが大きな魅力。これが海が近ければ磯遊びや潮干狩り、山に住んでいれば山菜やキノコとなるのだろう。

それに対して、例えば私が持ち込んだ食材であるタチウオは、おいしいし量が多いけれど、大きなものは船に乗らないと釣れないし、道具もいろいろ必要になる。一般的な食材だけれど、自分で採って日常に組み込むのは逆に難しいのだ。

ということで昆虫食を楽しんだが、期待が大きかったモンクロシャチホコの幼虫は残念ながら桜餅の香りがしなかった。

「普通の芋虫ですね。ちょっと苦味があるかな。サクラケムシの良いところが無くて、褒めづらいかなー」と佐伯さん。

幼虫が蛹になるため土へと向かうタイミングがあり、その時にとらないと体内の状態が違うのかもとのこと。サクラケムシならなんでもサクラの風味という訳ではないのか。

ほほう、また一つ確認したい課題が増えた。ちょうど良い幼虫を探すのは大変そうだけどね。

ということで、出版おめでとうございました。

※ちょっと買い物しませんか※

?